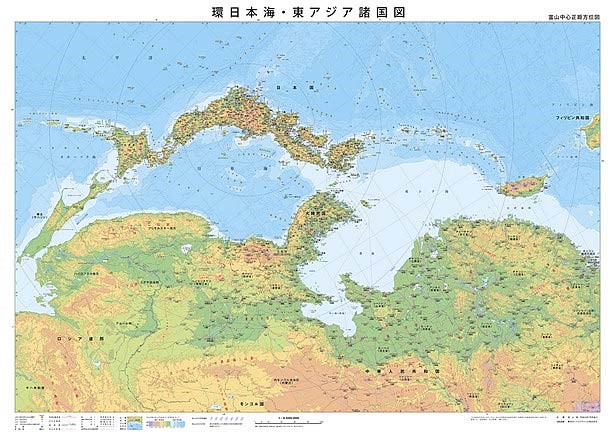

「日本に一番近い外国はどこ・・・」、韓国・・・?台湾・・・?

それはロシアです。宗谷岬からサハリン(樺太)の南端までは、わずか43キロです。対馬と韓国の間は約50キロ、与那国島から台湾東海岸の宣蘭縣までは約100キロです。

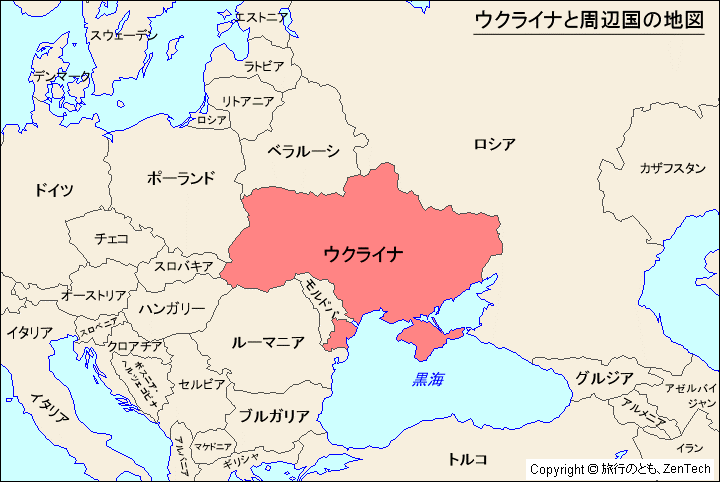

東京からロシアの首都モスクワまでの距離は約7,500キロ、そして今ロシアはウクライナと戦争状態にありNATOも交えてヨーロッパでの戦線のような感覚が、日本人にはある。従って、危機感に乏しい。すぐ隣の国ロシアが戦争状態にあり、この国の基本戦略である対アメリカの中で、矛先が太平洋に向かったならば、宗谷海峡を越えて稚内に戦車で上陸することがあり得るとは考えない・・・。

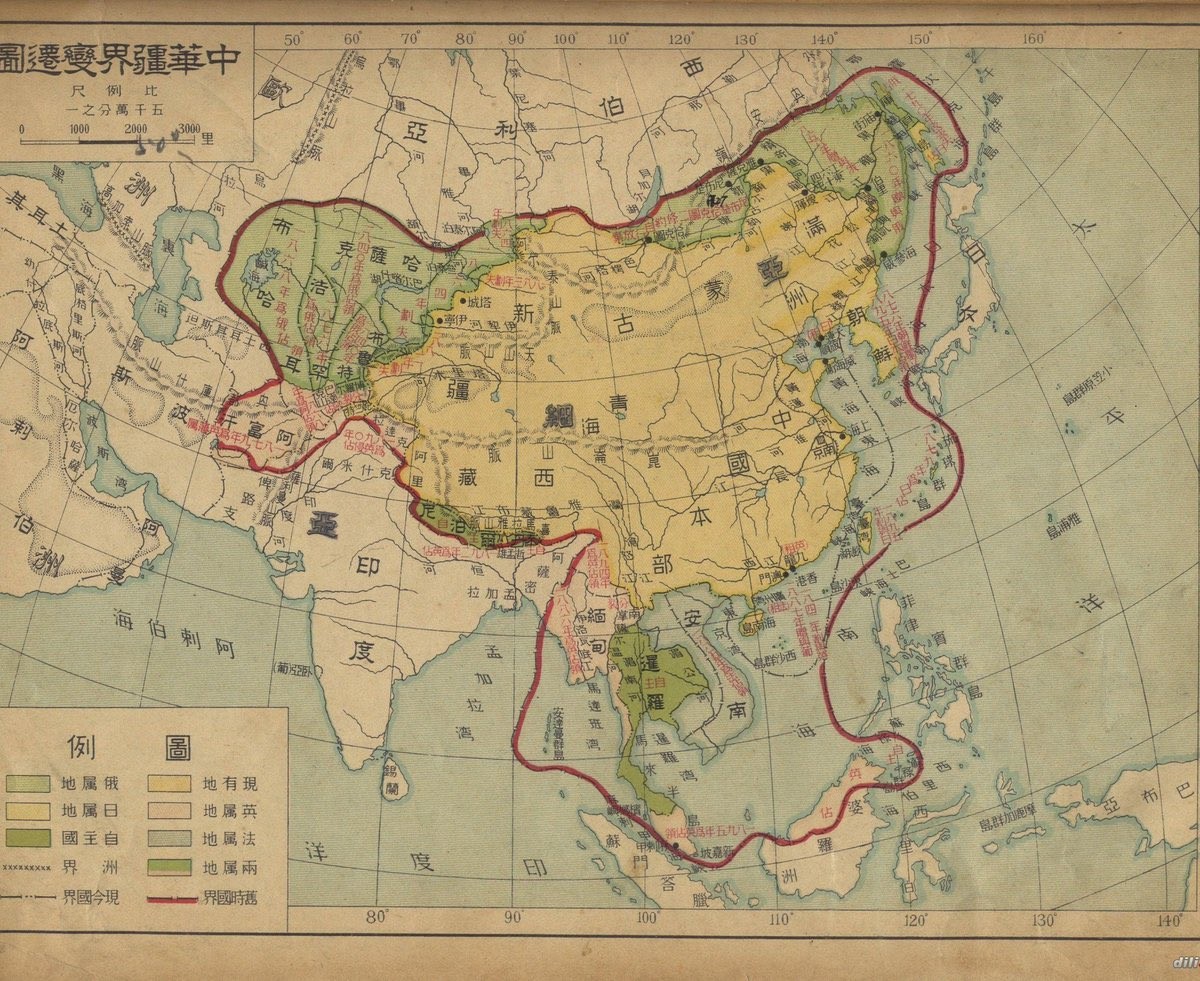

北方領土返還要求をしているが、ここが日本に返ってくることはないであろう・・・。そもそも北方領土は、日本が江戸時代から交流し支配してきた。そして、幕末の1855年ロシアとの間でむすばれた日魯通好条約において「北方四島までが日本、得撫(うるっぷ)島からがロシア」と正式に決まった。なのになぜ、ロシアに奪われたのか?それは第二次世界大戦末期のこと、1945年8月8日、ソ連(ロシア)は「日ソ中立条約」という不戦条約を結んでいたにも関わらず日本を攻撃してきた。8月14日、日本はアメリカ・イギリス・中華民国(中国)が要求する「ポツダム宣言」を受けて降伏するのだが、ソ連だけは攻撃をやめず、北方四島を不法に占拠した。そもそもロシアは、覇権主義によって領土を拡大し、欲しいと思った地域は必ず奪い取る。この思想が代々の指導者に引き継がれ、北方四島も日本に返ってくることはないであろう。しかも、ここはすでにロシアの対アメリカ防御の戦略拠点になっているのである。ロシアは我が国の存亡にとって、非常に危険な国である。

我が国を脅かすのはロシアだけではない。他に核兵器を持つ北朝鮮と中国も、虎視眈々と狙っている。日本という国を逆さ地図でみるとよくわかるが、朝鮮や中国にすれば太平洋へ出るのに蓋をされた感じである。ロシア同様に覇権主義の中国は間違いなく台湾を併合する。尖閣列島は勿論、沖縄も視野に入っていそうである。

我が国は、化石化した憲法の下で「専守防衛」を基本としている。ロシア・北朝鮮・中国は、防ぐけれども攻撃してこない相手を怖いと思うであろうか・・・。これで「抑止力・・・?」、失笑ものである。

日本には日米同盟があるから大丈夫という人がいるが、そもそも「自分の国を自分で守ろうとしない国」を、他国が命がけで守るはずがない。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次