新型コロナが猛威をふるい、日本では今日現在(2021.12.24)までの累計で死者は1万8,383人、感染者は173万0807人である。しかし、コロナ後はコロナ以上の危機が待ち構えている。それは「巨大地震」である。

首都直下地震は、「今後30年の間に70%の確率で起きる」と言われ、すでに10年が経ち、いまやいつ起きても不思議ではない。また、政府の地震調査委員会は、東海沖から九州沖まで伸びる「南海トラフ」地震に関して、マグニチュード8~9の巨大地震が「今後30年以内に70~80%の確率で発生する」との予測を発表した。

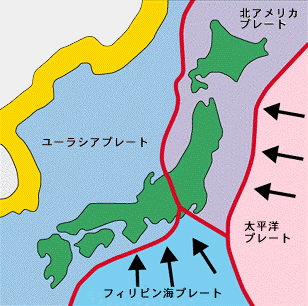

日本の国土面積は、地球上の陸地の400分の1にすぎないが、日本列島及びその周辺から吐き出される地震や火山噴火のエネルギーは、地球全体の10分の1に達している。日本列島の周辺には4枚のプレートがひしめきあっており、それは①太平洋プレート②フィリピン海プレート③北米プレート④ユーラシアプレートである。

このプレートの活動が引き起こす、地下深い所で岩石が破壊される現象が地震である。地震には大きくは2つのタイプに分けられる。「海溝型の巨大地震」と「内陸直下の地震」である。「海溝型の巨大地震」は、太平洋プレートやフィリピン海プレートが、日本列島を乗せている北米プレートやユーラシアプレートの下に沈み込んでいる海溝部で発生する。海のプレートは陸側のプレートを引きずり込みながら沈み込むが、ある所までくると限界に達して大きく反発する。この時はね返った陸側のプレートと海のプレートとの境界で大規模な断層運動、つまり大地震が発生する。「内陸直下型地震」は、活断層の活動によるものが多い。一般的に震源が浅いため、直上の地表は激しく揺れ、局所的ではあるが甚大な被害を引き起こす。

「南海トラフ地震」は、「海溝型の巨大地震」である。最大32万3千人が死亡し、238万6千棟が全壊する、と予測されている。

確かに今、新型コロナで右往左往しているに日本であるが、それ以上の危機である「巨大地震」が、すぐそこまで迫っている・・・。「首都直下型地震」が30年以内に起きる確率は70%、「南海トラフ地震」が30年内に起きる可能性は70~80%である。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次