投稿者のアーカイブ

2023年9月1日 金曜日

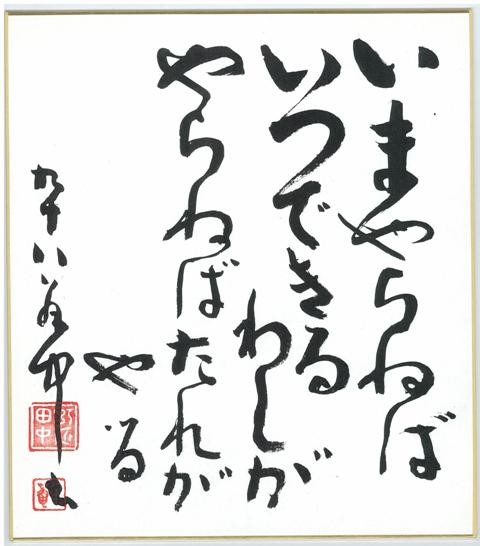

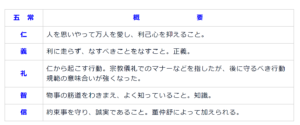

30年ほど前、岡山に住む学生時代の友人の案内で井原市の「平櫛田中美術館」を訪ねた。その時、ある言葉が目に入り、その色紙を買って今自室に飾っている。「いまやらねばいつできる わしがやらねばたれがやる」という額である。平櫛田中は、日本を代表する彫刻家の一人で、107歳まで生きた。

「人間は思ったら直ちに実行せねばいけない。考えただけではやったことにもならず、消えてしまうものである。『いまやらねば、いつできる』である。そして、『わしがやらねばたれがやる』と自分で覚悟すること。これが人間の努力を確実にするものである。」と田中は語っている。

松下幸之助がある縁で平櫛田中に会った、その時に「松下さん、六十、七十ははなたれ小僧、男ざかりは百からですよ」と言われたそうだ。松下は語っている。

『お目にかかったときに、ずいぶん気持ちの若い人だということは感じていたものの、百歳を越えてなお五十年分の木彫用木材を積んで制作意欲を持ち続けておられるということからすると、「男ざかりは百歳から」と言われたのも、口先だけのことではない。やはりほんとうに自分の芸術を完成させるには、あと五十年は木を彫り続けなければならないという執念とも言える強い思いを持っておられるのだ』。自分より二十二歳も年上の平櫛さんが、今なおみずからの仕事に旺盛に取り組む姿勢に感動し、大きな励ましを受けたのです。考えてみれば、百歳を越えてもあれだけお元気で若々しかったのは、常に夢や目標を持ち、それに向かって『今やらねばいつできる。おれがやらねばだれがやる』と、今という一瞬を精いっぱい生きておられたからだという気がする」と。

人間いたずらに多事、人生いたずらに年をとる、いまやらねばいつできる、わしがやらねばたれがやる・・・。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年8月1日 火曜日

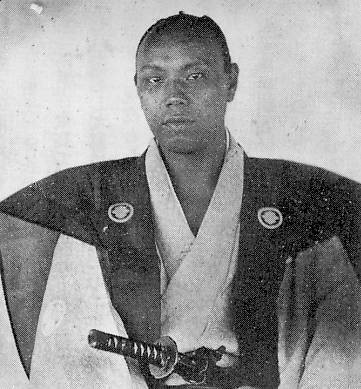

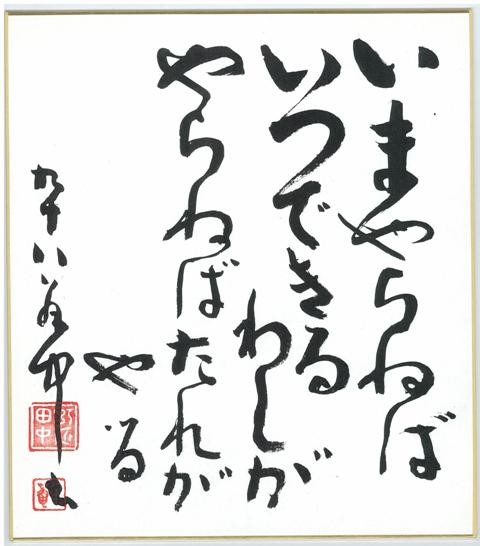

木村摂津守喜毅(よしたけ)は、幕末期の幕臣。目付、軍艦奉行等幕府の要職を歴任し、とくに幕府海軍の建設に尽力し、軍艦奉行となった人物である。

幕府は、元延元年(1860年)日米修好通商条約批准のため米国に使節を派遣するのだが、この時正使を乗せたポーハタン号とは別に、護衛する役目と乗組員の航海練習を目的として「咸臨丸」が派遣される。遣米使節副使として木村喜毅が咸臨丸の司令官となり、その下に艦長として勝海舟がおり、従者として福沢諭吉、通訳として中浜万次郎が乗船している。

木村喜毅は、この「咸臨丸」の航海に際して、航海の道案内と米国側との連絡のため、海軍大尉ジョン・ブルックを始めとする米国の軍人の乗艦を幕府に要請し、反対する日本人乗組員を説得して認めさせた。また、乗組員たちの手当てを幕府に要求したが容れられず、自分の書画骨董を処分して3千両(約2億円)もの大金を咸臨丸に積み込み、全員に報奨金や服装・土産代に分配して残らず使い切った。

サンフランシスコに到着した木村善毅ら一行は市民の大歓迎を受けた。市長主催の歓迎会に出席した木村は、席上での乾杯の際に“今、日本の皇帝のために乾杯していただいたが、その名前がアメリカ大統領の前にあった。こんどは大統領の名前を先に、アメリカ大統領と日本の皇帝のために乾杯していただきたい“と言って、米国人を感嘆させた。サンフランシスコの市民は、木村喜毅とその一行の姿と所作に美しさと尊敬の念を抱いた。

地元紙は木村について以下のように評した。「彼は一見しただけで温厚仁慈の風采を備えた人物で、四十前後と見受けられた。やがて彼は紳士的な服装で謙恭な態度で現れた」 (デイリー・アルタ・カリフォルニア紙)、 「頭上より足の指先に至るまで、貴人の相貌あり」 (ブレッディン紙)

「咸臨丸」から、163年が経った。世界の中で、「日本」が「日本人」が問われている。世界から尊敬される日本国でありたい、そして尊厳ある日本人でありたい。究極的には、その人の「立ち居振る舞い」であり、それはその人の精神性ではなかろうか・・・。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年7月1日 土曜日

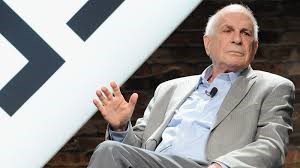

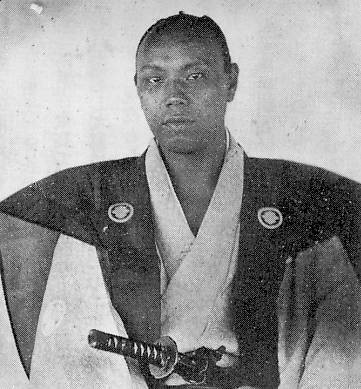

2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン博士の「年収と幸福」に関する研究調査(アメリカ人45万人の調査)によれば、年収が多ければ多いほど「生活評価」は高まるものの、「幸福度」は年収7万5千ドルで頭打ちになるとのこと。

また、「幸せと感じられる時間」や「不機嫌な時間」が日常生活の中でどれくらいあったかを調査する数々の研究では、幸せともっとも大きな相関関係があったのは、「睡眠」と「上司」であることがわかった。

幸福にも「人生そのものに対する総体的な評価」、「日常生活における評価」の二種類があると言われるが、日常生活においては、十分な睡眠と毎日顔を合わせる上司の影響力が甚大だった。しかも、カーネマン博士によれば「結婚」が幸せに与える影響すら、「上司」の比ではないのだそうだ。

自分だけの価値観をしっかりと持って、日常生活を大切にして生きて行かなければ、いくら出世しても、収入があっても、幸せを実感して生きることは難しいと言う訳である。

生きていくために必要な身体の働きのほとんどは、交感神経と副交感神経によってコントロールされている。交感神経が「緊張と闘争のシステム」であり、副交感神経は「リラックスと休息のシステム」である。身体にとってはどちらも必要なシステムだが、ストレスが過剰で交感神経が優位になりすぎると健康を維持するのが難しくなってくる。健康で長生きするためには、副交感神経が優位な方が有利である。いわゆる“ごきげん”な人は、「脳がリラックスしていて、自由な発想ができる状態」であり、副交感神経が優位な状態である。“ごきげん”だからこそ、よいアイデア、新しいアイデア、奇抜なアイデアが浮かびやすし、リスクを恐れず困難なこと、新しいことにもチャレンジできる。

しかし、いろいろなことにチャレンジすると失敗することも多くなる。しかし、それらのちょっとしたトライや失敗で命を落とすことはないであろう。幸せで健康であれば、また何度でもチャレンジしてやり直すことができる。要は、そんなふうにポジティブに考えられるかどうかである。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年6月1日 木曜日

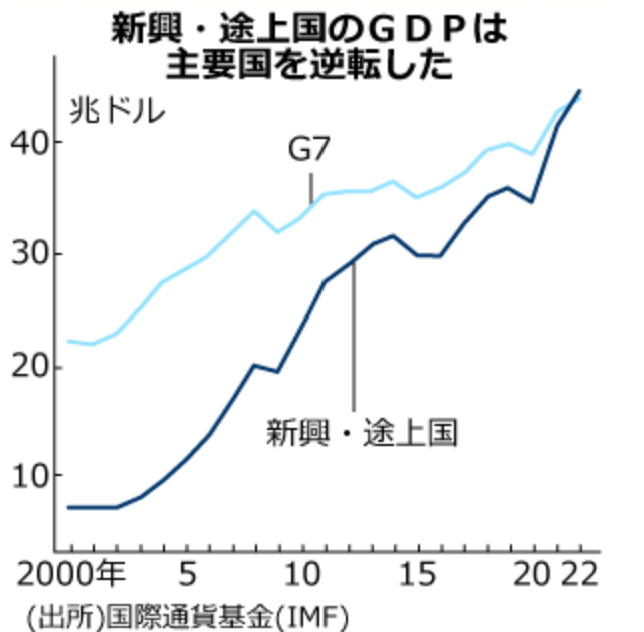

「グローバルサウス」とは、アジア、アフリカ、中南米などの新興国や発展途上国の総称で、主に北半球の先進国に対し、南半球の国が多いことからこう呼ばれる。かつては「南北問題」と言われていたが、東西冷戦後の1990年代から、人・モノ・カネ・情報などが国境を越えて活発に動くグローバル化が進んだ。その恩恵を受けられずに取り残された国や地域などが「グローバルサウス」と呼ばれる。これらの国々は、グローバル化に伴い、貧困、環境、人権などの問題が浮き彫りとなっている。一方、多大な恩恵を受け経済的な発展を遂げている先進国を「グローバルノース」と呼び、アメリカやヨーロッパ、日本が含まれる。

グローバルノースの人々が普段使っているモノには、グローバルサウスの国で作られたものが多数ある。特に価格の安い雑貨や洋服などは、安い労働力で作られている可能性がある。また、グローバルノースの人々の生活は、グローバルサウスに住む人たちが掘り出した資源や、栽培した農作物を輸入することで成り立っている側面があり、過剰な採掘や農作物の栽培は、原産国の資源が枯渇するという問題へと発展する。食料・燃料価格の高騰や地球温暖化など、問題の多くは先進国に責任があるのに、被る影響は自分たちの方が大きい、とグローバルサウスの人たちは思っている。

しかし近年、経済的にも政治的にも急速に力をつけてきた中国、相対的に低下してきたアメリカやヨーロッパ諸国、ロシアのウクライナ侵攻等でグローバルサウスの状況がかなり変わってきている。グローバルサウスの多くの国々は、それぞれの国益最大化のために欧米・中露のいずれとも「うまく付き合っていきたい」と考えており、「中立」の立場を表明する国が現れてきている。それは、とりもなおさず「経済的実利」なのである。

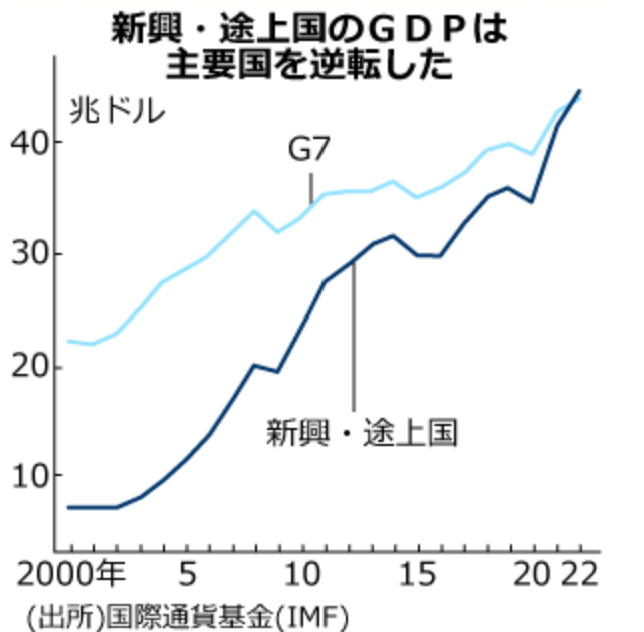

東西冷戦後の30年間で、新興国や発展途上国は世界の国内総生産(GDP)の2割から4割に高まり、逆にG7(先進7か国)は7割から4割に下がった。経済的にもグローバルサウスの位置づけが高まっている。特に、インド・ブラジルは、政治的にも経済的にも発言力を増し、次の時代をリードする国になるであろう、と思われる。

先進国と後進国、資本主義国と社会主義国、東洋と西洋・・・、二極では語れない“新しい今”が来ている。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年5月1日 月曜日

田植えを1か月後に控え、トラクターで満開のレンゲ草を鋤き込んでいる最中である。化学肥料は使わず、有機肥料とレンゲ草を使って作る我が家の米は、美味しいと評判である。

植物の肥料の要素は、窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)。レンゲ草は窒素肥料になる。レンゲ草はマメ科の植物で、土壌中の根粒菌という微生物と共生している。その菌がレンゲ草の根っこに根粒と呼ばれるコブを作り、空気中の窒素を蓄えてくれる。レンゲ草を根ごと田んぼに鋤き込むことで、植物の成長に欠かせない栄養素である窒素を行き渡らせ、土壌を肥やすことができるのである。他の有機肥料も併せて使用するが、窒素肥料を過剰に与えると逆効果で軟弱な育ちになり病害虫に負けやすくなる。レンゲ草の田圃の肥料はその塩梅が難しい。

一般的においしい米とされるのは、炊きあがりが美しく、ほんのりとした甘味と香りがあり、ふっくらと柔らかく、粘りと適度な硬さがあることと言われている。なかでも、米の粘りと硬さのバランスを左右するのがアミロースとアミロペクチン。粘りと硬さは、この2種類のでんぷんの比率で決まる。アミロペクチンの多いお米は粘りがあって、ほどよい歯ごたえがあり、アミロースの多いお米は、硬く、パサパサしている。アミロースの含有量が少ないほどおいしいというわけではないが、良食味の要素の一つである。稲の育つときの気温が高温で日射量が多いときはアミロースの含有量が低くなり、粘りのある米が出来る。人気の高いコシヒカリのアミロースの含有量は19%程度である。アミロースが多いお米は硬く、パサパサとした食感で、インディカ米に代表される。アミロペクチンが多い米は粘りがあり、歯ごたえが感じられ、もち米に代表される。

レンゲ草を鋤き込むことと、アミロース、アミロペプチンとの関係は定かではないが、「レンゲ米」は旨いような気がする・・・。

ところで、我が家の「レンゲ米」を“私が作っている”、と言うのはおこがましい。それを作っているのは「水」と「大地」と「太陽」である。私はただ、土を耕したり、水を調整したり、田の草とりをしているだけである。そして、そこにレンゲ草の力を借りている。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年4月1日 土曜日

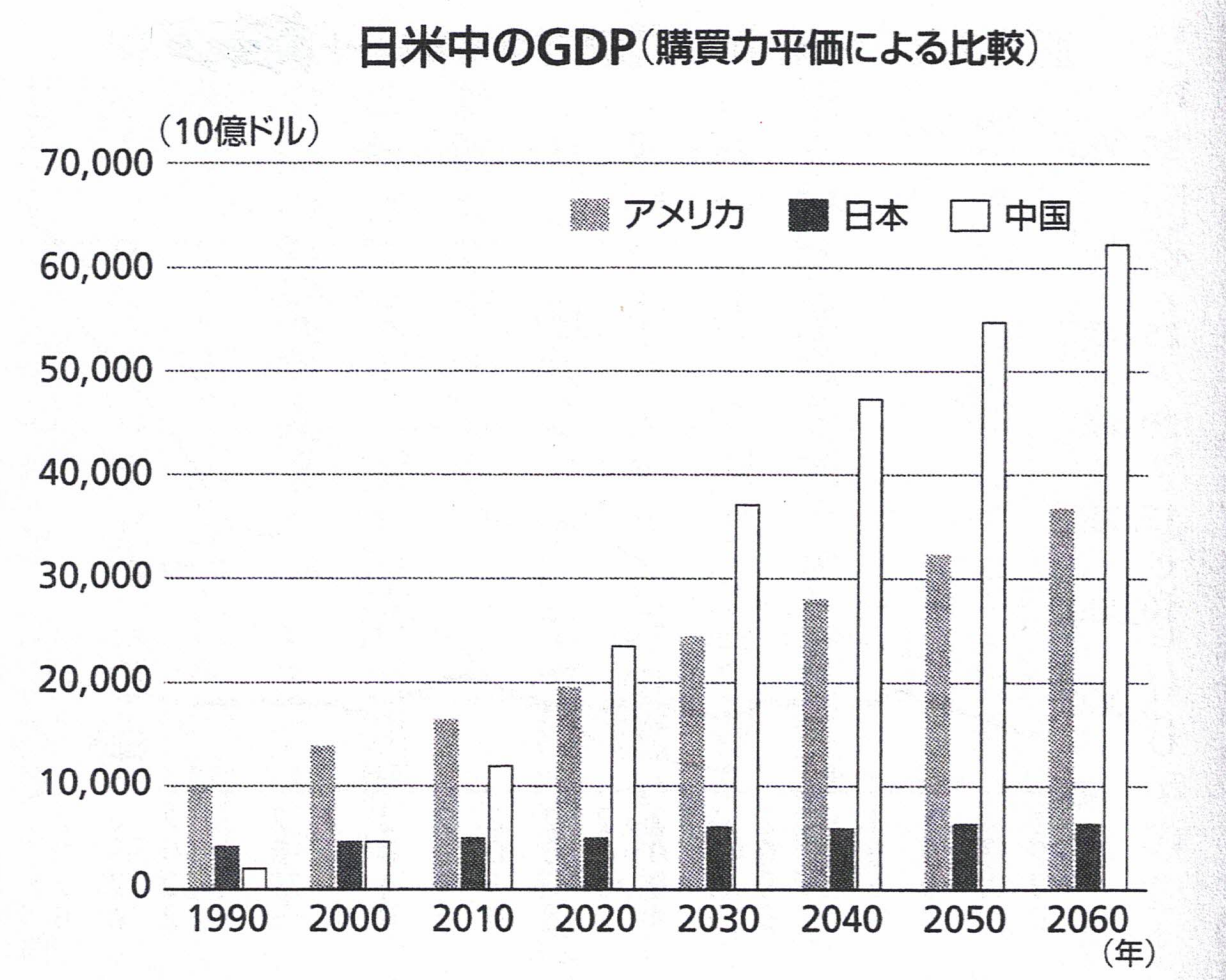

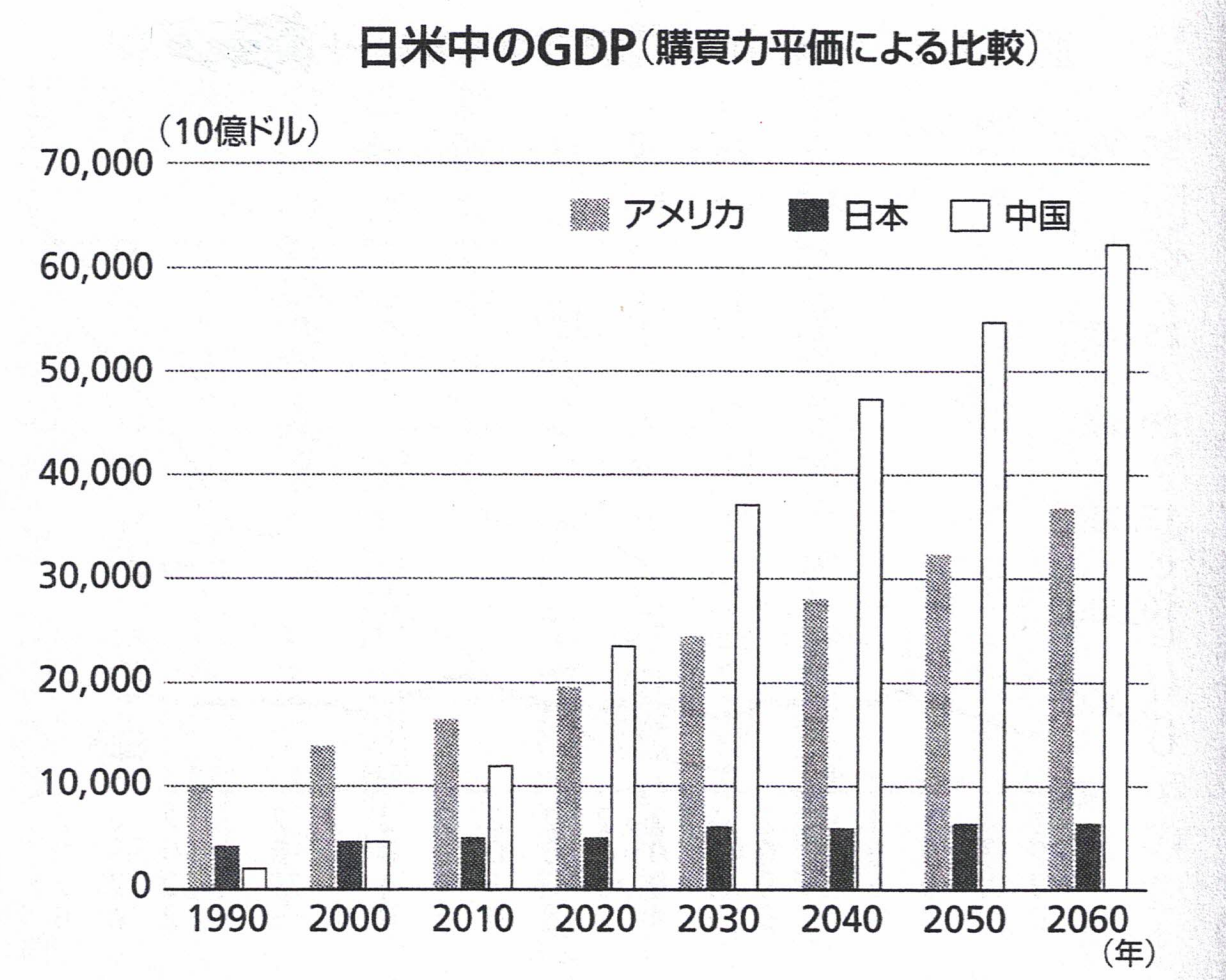

過去30年と今後40年の日米中のGDPの推移をみると愕然とする。“どうする日本!” 1990年頃、アメリカは日本の2倍、中国は日本の半分であった。2000年頃に、中国は日本とほぼ同じになり、それから20年経ったいま、中国のGDPは日本の数倍になった。40年後の2060年をみてみよう。アメリカはいまの2倍ほどの規模になっているだろうが、中国は驚異的な発展をとげ、想像を絶する世界が出現していると思われる。しかし日本は、この40年間でわずか7.2%しか成長しない。つまり日本は、過去30年間GDPは約5,000億ドルで殆ど増えておらず、さらにこれからの40年も、さしたる増加は見込めない。

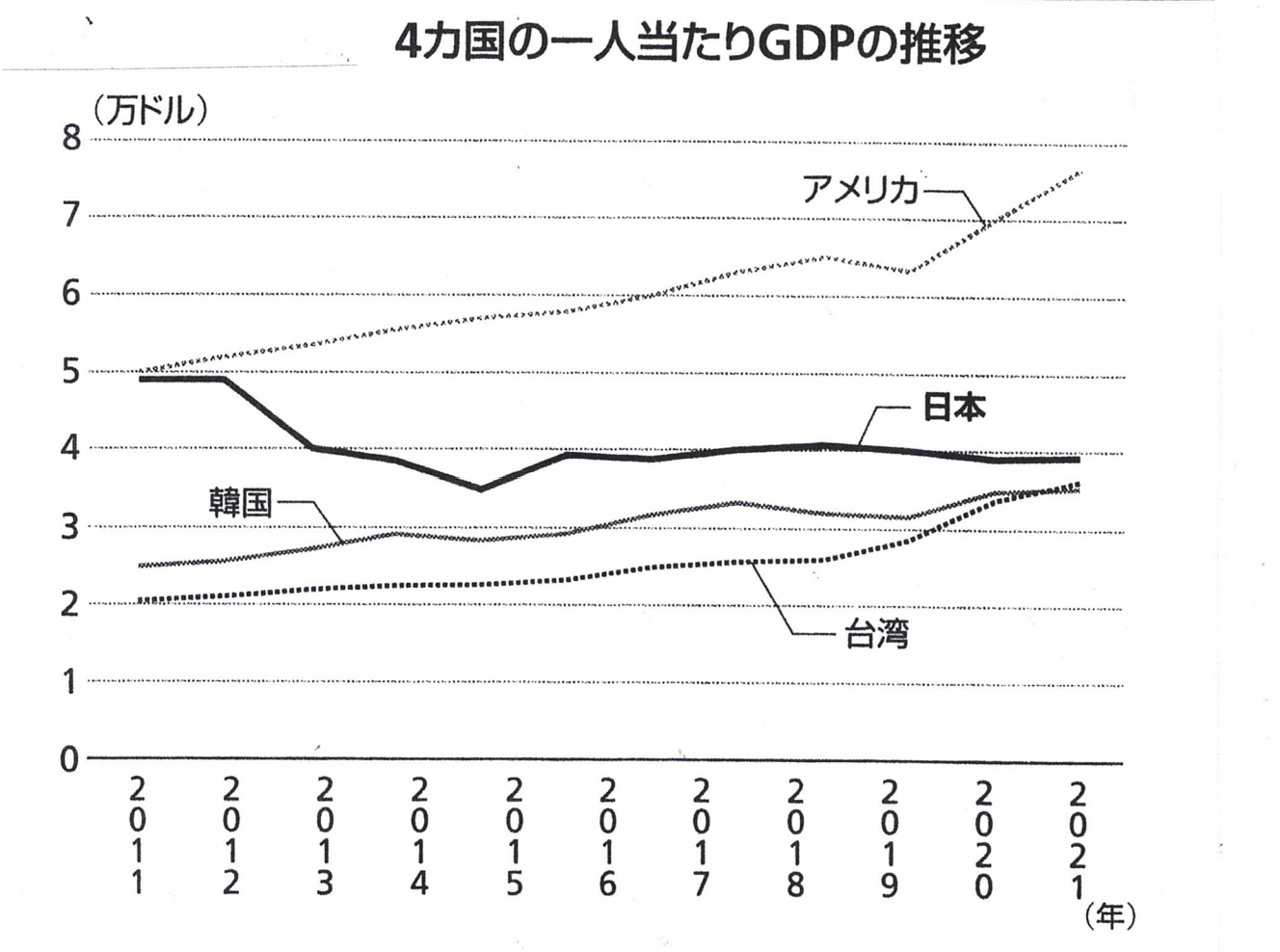

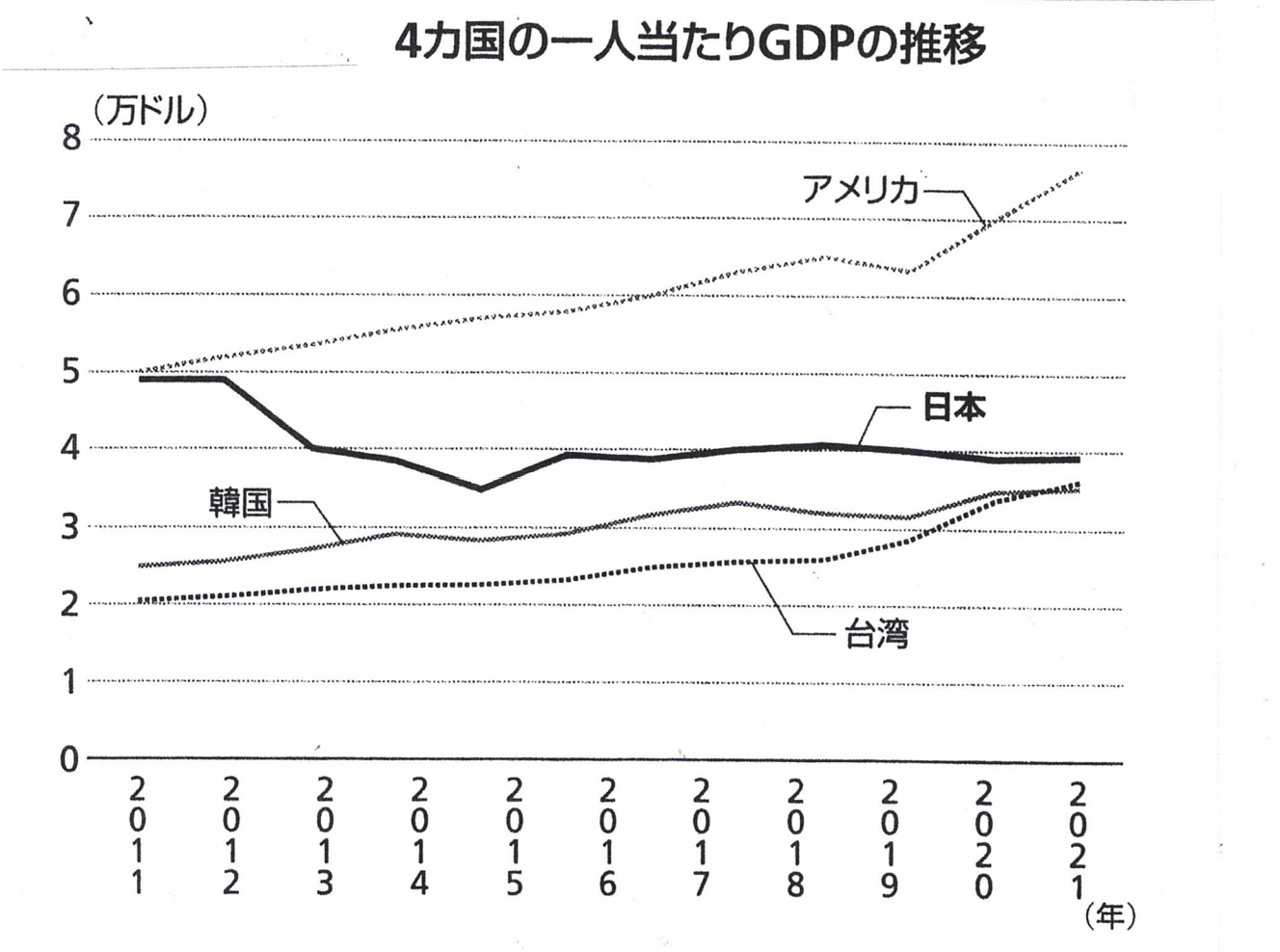

2022年に公表されたIMFの世界経済見通しによると、一人当たりGDPは台湾が3万5513ドルとなり、日本の3万4347ドルを越えた。韓国は、すでに日本を抜いており、円安の影響もあるが日本は韓国・台湾より低位にある。因みにアメリカは7万5179ドルである。2012年には、日本の一人当たりGDPはアメリカと同程度であり、韓国の約2倍だった。この10年間できわめて大きな変化が起きた言える。

その国の「国力」を決めるのは、①武力(戦力) ②経済力 ③戦略 である。そしてそれを支えるのが「人材」である。イギルスの高等教育評価機関Quacquarelli Symondsが世界大学ランキングを発表した。総合順位でみると、世界のトップ100位以内に入った日本の大学は5校(23位東京大学、36位京都大学、55位東京工業大学、68位大阪大学、79位東北大学)。アメリカは27校、韓国が6校、中国は12校である。「コンピュータサイエンスおよび情報システム」でみると、日本の大学は100位以内に2校(45位東京大学、100位東京工業大学)しか入っていない。アメリカは30校、韓国は5校、中国は6校である。これからの産業を推進していく上で前提となる科学技術や情報技術、それを行う大学教育において日本はかなり立ち遅れている。

我が国を取り巻く、安全保障環境は極めて厳しい。その中で、「武力(戦力)」をいかに整えるかは急務であり、その前に防衛に対する基本的な考え方と長期的な戦略が必要である。日本がこれまで「経済大国」と言われてきたのは経済規模が大きかったかれである。しかし、今後40年を考えると中国やアメリカに規模では遠く及ばない。日本は規模ではない、別の何かを見出さない限り、世界の中で生き延びられない・・・。

「武力」、「経済力」、「戦略」・・・。さあ、“どうする日本!”

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年3月1日 水曜日

ウォ―・ギルト・インフォメーション・プログラムとは、大東亜戦争終結後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本占領政策の一環として行った日本国民に対する再教育プログラムである。

米軍占領下の検閲事情やGHQの資料を研究分析した文藝評論家の江藤淳は、これは「戦争についての罪悪感を日本人に植えつけるための宣伝計画」というものであった、と述べている。

殆どの日本人は、敗戦は米軍の殺戮と破壊の結果であり、それは産業と科学の劣勢故であると考えていた。また、大都市の無差別爆撃や広島・長崎への原爆投下は人間として許しがたい行為であると思っていた。

怨嗟の矛先が米国に向かず、日本人自身にウォ―・ギルト(戦争犯罪)があるように思わせるために、GHQは新聞社に対し用紙を特配し、日本軍の残虐行為を強調した「太平洋戦争戦争史」を掲載させた。平行してNHKで、連合国に都合の良い解釈の「真相はかうだ」というラジオを3年ほど放送し、日本と米国との間の戦争を、現実にはなかった「軍国主義」と「国民」との間の戦争にすり替えたのである。

大東亜戦争で日本は負け、連合国(実態は米国)により7年間占領された。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、1.婦人解放 2.労働組合の助長 3.教育の自由化・民主化 4.秘密的弾圧機構の廃止 5.経済機構の民主化 のいわゆる「5大改革指令」を出した。占領政策の基本方針は、軍国主義の廃止と民主化となっており、その後の日本にとって大いに有効な改革もあったが、真の目的は“日本が二度と米国に歯向かわないようにする”ことであり“日本の弱体化”であった。

敗戦後80年が経つ。米国占領の7年間が、このウォ―・ギルト・インフォメーション・プログラムが、これほどに日本を弱体化させ、日本人を自国に誇りを待たない民族にした、ことに驚愕する。そして、日本が自立した誇りある国に再生する道を歩くことを強く望む。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年2月1日 水曜日

「VUCA(Volatility:変動性・Uncertainty:不確実性・Complexity:複雑性・Ambiguity:曖昧性)」と言われる変化の激しい時代においては、既存の価値観やこれまでの成功パターン、今持っている知識、に頼っていては事態の大きな変化に対応できない。常に危機意識を持って時代の潮流・動向を見据え、必要とされる知見をいち早く習得していくことが重要である。

「アンラーニング(Unlearning:学習棄却)」とは、これまでの価値観や知識を見直しながら取捨選択し、これからの成長のために捨てるべきものは捨て、取り込むべきものを取り入れることである。「アンラーニング」を言葉や知識として理解することは比較的簡単であるが、従来の常識や固定概念を見直し、個人の行動や組織の変革を「体現」することは、容易ではない。

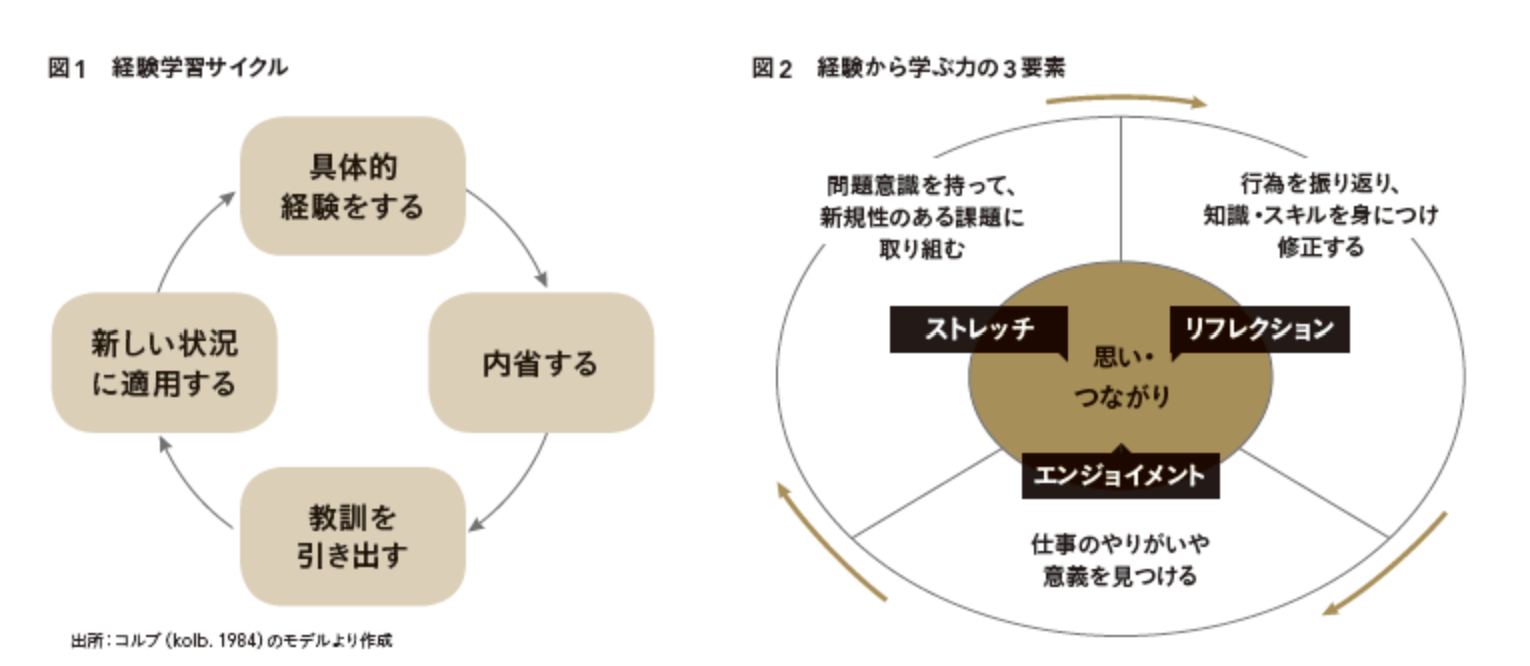

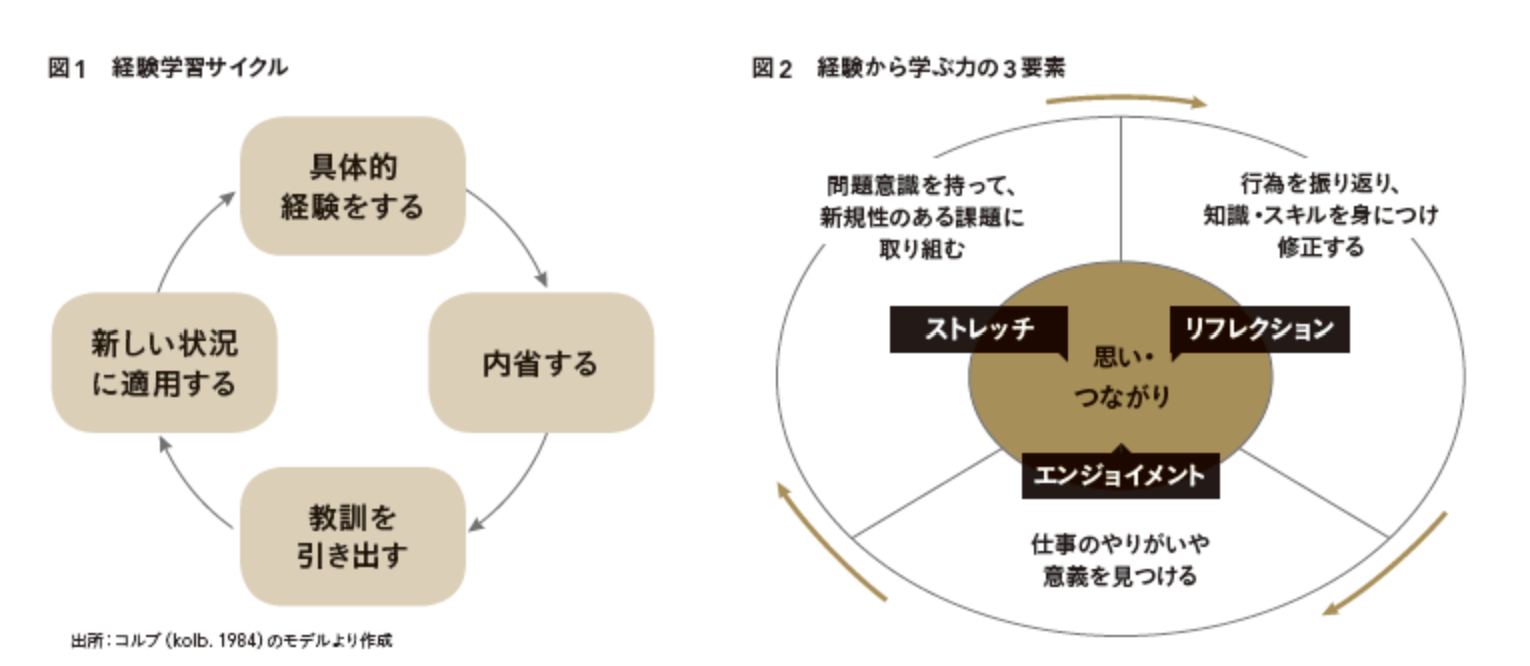

「アンラーニング」は「ラーニング(Learning:学習)」を否定するものではない。むしろラーニングを前提として、アンラーニングがあり、特に「経験学習モデル」を理解しておくことは重要である。経験学習モデルは、デービッド・コルブにより提案された。「具体的経験」、「内省的反省」、「概念化・抽象化」、「能動的実験」の4つのステップからなるサイクルを繰り返すことで、経験学習が行われる。その要素は、「ストレッチ(挑戦)」、「リフレクション(振り返り)」、「エンジョインメント(楽しみ)」である。

アンラーニングは、単にこれまで学習したものを「忘れ去る」ことではなく、これまでの経験学習から作られた既存の価値観を「認識」し、個人や組織をより進化させるために修正することである。

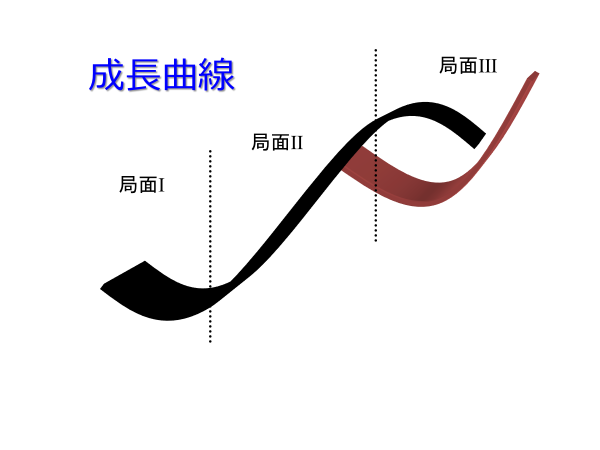

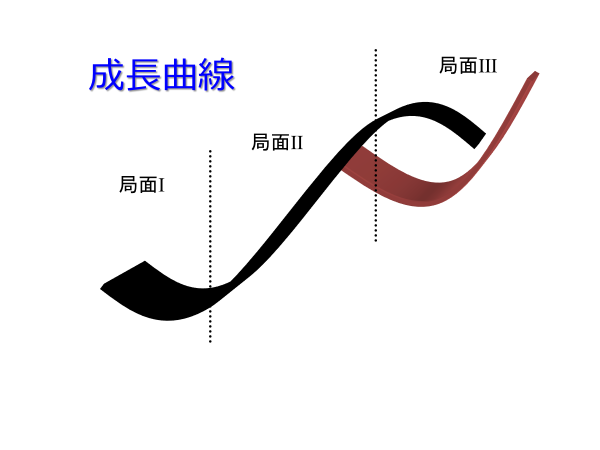

人や組織の成長には、法則化されたモデルがあり、成長の段階として、「局面Ⅰ:形成期」・「局面Ⅱ:定常期」・「局面Ⅲ:統合期」の三段階がある。これを「成長曲線」という。局面Ⅰから局面Ⅱへは連続(延長戦上)しているが、局面Ⅱから局面Ⅲへは不連続(延長戦上にはない)である。この局面Ⅱから局面Ⅲへ移行する時に重要なことがアンラーニングであり、パラダイムシフトである。

未来学者のアルビン・トフラーが言っている。“21世紀におい、「無教養な人」というのは、読み書きができない人のことではなく、「学ぶこと(Learning)」・「学習棄却(Unlearning)・「学び直し(Relearning)」ができない人である”と。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2023年1月1日 日曜日

「儒教」は、孔子によって体系化されたものである。紀元前6世紀頃の中国は「春秋時代」と言われ、諸国が戦い争う中で、魯国に生まれた孔子は、堯・舜・文・武という古代の君子たちの政治を理想とし、武力によって他者を支配しようとする覇道を批判し、君子の徳によって政治を行う王道で天下を治めるべきだとした。

孔子の基本理念は「仁(じん)」という道徳概念である。「仁」とは、「人を愛すること、他者への思いやり」という意味で、それぞれの個人が「仁」を体現することにより、社会に秩序が保たれるとされる。孔子は、人間は社会的生物であることを前提とし、感情を形として表すための規則や慣行である「礼」を構築した。「礼」を実践することにより、家族が秩序立てられ、さらに家族を超えて社会が安定することとなるため、「礼」は社会規範となり、のちに政治理論としても発展して行く。

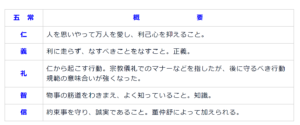

儒教の最高の価値は「天」である。「天」とは、いわば宇宙の大原則で、「天」が命(めい)として人間に付与したものが「性」である。「性」とは、持って生まれた人間の本性のことで、「仁・義・礼・智・信」(五常)がそれにあたる。

孔子の死後は、その弟子たち、そしてまたその弟子の弟子たちによって、その思想や学説が深められて行き、特に孟子は哲学としての儒教(儒学)を深め、荀子は文献学として儒教(儒学)を深めた。

宋の時代(12世紀)には朱子が儒教の一派である「朱子学」を成立させる。朱子は儒教の規範として「四書五経」を定めた。四書とは『論語』『大学』『中庸』『孟子』、五経は『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』である。

朱子学は、鎌倉時代に日本に伝わったとされ、江戸時代には徳川幕府が朱子学を正学として採用し、明治維新につながる思想の土台となった。その後、近代日本においては政財界人や研究者など、幅広く日本人の思想に大きな影響を与えた。

儒教の理念は「修己治人(己を修め人を治む)」であり、その意味は「自己の修養と同時に他者へ貢献する」ということである。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »

2022年12月1日 木曜日

田口佳史氏に東洋思想を学んでいるのだが、「儒教・仏教・道教・禅・神道」の一つ一つが膨大でかつ深淵であり、その真髄を理解するのに苦悩している。そこで、これら5つを一つ一つを時代の流れとともにまとめて、整理したいと思う。

まずは、「仏教」。仏教を私流に言えば、それは「苦」から解放されて穏やかな心を持つための方法論である。そのためには欲を捨てて(小さくして)、足るを知る(大きくする)こと。

仏教は、釈迦(ゴータマ・シッダッタ)が説いた教えである。それは四諦(苦諦・集諦・滅諦・道諦)の真理(人生は苦であり、人生苦にはその原因がある、それは人間の心の持ち方にある)に目覚め、八正道(正見・正思・正語・正行・正命・正精進・正念・正定)の実践を行うことによって、苦悩から解放された「涅槃」の境地を目指す、いうもの。「涅槃」とは、煩悩の火が消え、人間が持っている本能から解放され、心の安らぎを得た状態のことである。

釈迦は80歳で亡くなるが、死後100年もすると教団は大きく二つに分裂する。一つは改革派の「大乗部」、もう一つは保守派の「上座部」である。「大乗仏教」は、大衆の中に入り、教えを広め、多くの人を救っていくなかで「悟り」を開くことを目的としている。一方、「上座部仏教」は基本的に自己完結的で、個人が修行し、「悟り」を開くことを目的としている。この対立の中で、大乗仏教を正当仏教にしたのが龍樹(ナガール・ジュナ)である。つまり、自己の救済から他者救済へと進化し、誰でもが仏になれるとした。

この「大乗仏教」が中国を経て、日本にもたらせれる。仏教は、西暦538年に日本に伝わったとされているが、釈迦の時代から概ね1000年である。

インドから中国にわたる過程で、鳩摩羅什(くまらじゅう)によってもたらされたのが浄土思想である。阿弥陀仏の極楽浄土に往生し成仏することを説く思想であり、奈良時代に日本に入ってきた。

百済の聖明王から仏像・教典が送られてきたことが、日本仏教の始まりであるが、当初は思想というよりは、政争の大きな道具(戦略)としての色彩が強い。この政争で崇仏派の蘇我氏勝利し、急速に普及することになった。また、この仏教を国内統治、海外(唐)との関係等、国つくりの大きな柱として用いた。推古天皇・聖徳太子は仏教を用いて制度を整え、奈良時代の聖武天皇に引き継がれた。また、唐から招かれた鑑真は、戒律を重んじ大きな役割を果たした。

平安時代には、最澄と空海が現れ、それぞれ天台宗(比叡山延暦寺)、真言宗(高野山金剛峰寺)をひらいた。密教である。

鎌倉時代に、いわば日本仏教が花開く。この時代、末法思想と相まって、仏教は貴族だけのものから庶民にまで広がった。法然、親鸞、一遍、栄西、道元、日蓮がそれぞれの宗祖となる。特に、浄土思想からその方法論を念仏とした法然・親鸞、禅による修行を唱えた栄西・道元がその後の日本仏教の流れを作った。

ラーニング・システムズ

高原コンサルティングオフィス

高原 要次

カテゴリー: LEARNING SHOT, 今月の視点 | コメントはまだありません »