「東北地方太平洋沖地震」で被災された皆様にお見舞い申し上げますと共に、被災地の一日も早い復興を心より願っております。

その中、今年4月には様々な期待や希望・不安に胸を膨らませ、新入社員が社会人としての第一歩を踏み出した。“学生から社会人へ・・・”学校の“勉強”とは違い、企業研修の目的や進め方、初めて知る言葉等に戸惑いはあると思うが、新入社員の皆さんには若いエネルギーと貪欲さで多くのことを吸収して欲しい。

さて、最近の傾向として、入社時の導入研修期間を少々短縮する動きが増えてきたのではないだろうか。現場を何も経験しないうちに知識だけを増やしても実践とのギャップが生じたり、仕事のイメージができない段階での知識教育では理解力が深まらないといったことも理由の1つであろう。現場も人員に余裕はなくギリギリの人数で回しており、早く新入社員を配属して欲しい実情もある。

決して長い期間、手厚く導入研修を実施することが新入社員にとって必要ということではなく、現場が教育部門と連携して、新入社員を育てていく体制が整っているかどうかが重要である。もし、現場の受け入れ態勢が整っていない、あるいはOJTやブラザー・シスター制度がルールとしては存在するが、現実的には機能していない、といったことがあれば、そこが大きな問題である。もちろん新入社員の成長や定着に大きく影響する。

ところで、新入社員の育成や定着について、何か取り組んでいることはあるだろうか?

大多数の企業は配属後3ヶ月や6ヵ月後のフォローアップ研修を再度集合して実施する、あるいは現場でのフォローは所属先の先輩や上司の方針に任せ、教育部門からのきめ細かなフォローが物理的にできないというのが大半ではないだろうか。

これまでに多くの新入社員研修やフォローアップ研修を実施してきたが、一番効果があるのは、同期同士の情報共有(成功・失敗)ではないだろうか。

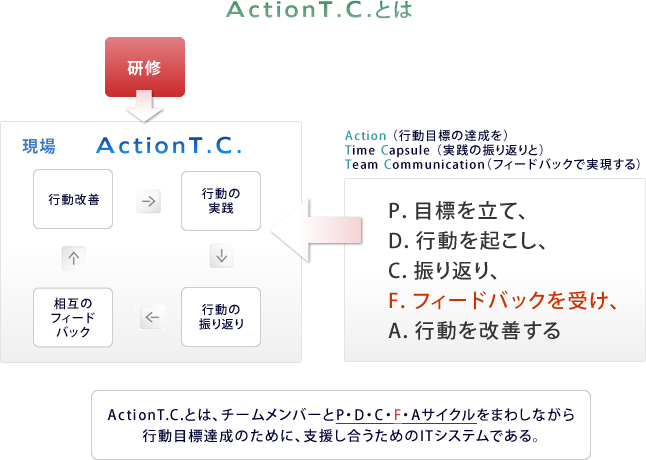

同期同士が、自ら立てた目標をお互いにフォローし、互いにフィードバックし合う環境が整えば、教育部門や上司の手を借りることなく、自分たちで刺激し合い自主的なPDCAが回り始めるのではないだろうか。新入社員同士がお互いに成長を共有し、学び合う文化が築かれるようになると定着も期待できる。そのPDC“F(フィードバック)”Aの仕組みを、ある道具を使って創ってみるのはいかがでしょうか。(菊池政司)

マックスバリュ九州株式会社

マックスバリュ九州株式会社 “名選手名コーチならず” 良く知られたフレーズである。私自身、スポーツチームの運営に長年携わってきた。そこで感じていたことは、まさしく選手としてのスキルとコーチのスキルは別物ということである。選手時代は頑張っている背中を見せるだけで他のメンバーはついてきてくれるが、コーチになれば背中を見せるだけでは人はついてこない。

“名選手名コーチならず” 良く知られたフレーズである。私自身、スポーツチームの運営に長年携わってきた。そこで感じていたことは、まさしく選手としてのスキルとコーチのスキルは別物ということである。選手時代は頑張っている背中を見せるだけで他のメンバーはついてきてくれるが、コーチになれば背中を見せるだけでは人はついてこない。 先般、鹿児島大学のプロジェクトでブラジルに行った。内向きで、日本から出ようとしない学生に南米で実習をさせ、異文化の中から世界に目を開かせる。その候補地を探すためである。サンパウロ大学やサンカルロス大学と、またブラジルでの各県人会の方々と調整し、その目途が立ち、大きな成果を得ることができた。二年ぶりのブラジル訪問で、3つのことを考えさせられた。

先般、鹿児島大学のプロジェクトでブラジルに行った。内向きで、日本から出ようとしない学生に南米で実習をさせ、異文化の中から世界に目を開かせる。その候補地を探すためである。サンパウロ大学やサンカルロス大学と、またブラジルでの各県人会の方々と調整し、その目途が立ち、大きな成果を得ることができた。二年ぶりのブラジル訪問で、3つのことを考えさせられた。 丸和バイオケミカル株式会社 管理本部 総務グループ 舘野 正男さま

丸和バイオケミカル株式会社 管理本部 総務グループ 舘野 正男さま ラーニング・システムズには、管理職・営業職・担当職(営業職以外の社員)に対して、パーソナル・スタイルを用いた研修を実施して頂きました。この研修を通して、会社として次の点が良かったと考えています。

ラーニング・システムズには、管理職・営業職・担当職(営業職以外の社員)に対して、パーソナル・スタイルを用いた研修を実施して頂きました。この研修を通して、会社として次の点が良かったと考えています。 「こころざしの経営」実現には、社員一人ひとりの成長が不可欠であり、その意味で、人材育成が1番重要だと言っても過言ではないと考えています。今後の人材育成については、現在の課題である自己啓発研修の推進に加え、会社が継続的に発展していくため、つまり、「こころざしの経営」実現のためには、特に管理職の役割が重要であり、会社として管理職層の底上げを重要課題の一つと捉え、トレーニング・システムの構築に取り組んでいきたいと考えています。

「こころざしの経営」実現には、社員一人ひとりの成長が不可欠であり、その意味で、人材育成が1番重要だと言っても過言ではないと考えています。今後の人材育成については、現在の課題である自己啓発研修の推進に加え、会社が継続的に発展していくため、つまり、「こころざしの経営」実現のためには、特に管理職の役割が重要であり、会社として管理職層の底上げを重要課題の一つと捉え、トレーニング・システムの構築に取り組んでいきたいと考えています。 「リーダーシップ教室」(ダイヤモンド社出版 DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー別冊11月号)なるテーマのビジネス雑誌を手にした。ハーバード・ビジネス・スクール、ロンドン・ビジネス・スクール、スタンフォード経営大学院等の教授陣が「昇進の心得」「チームワークの心得」「モチベーションの心得」など、管理者に求められる能力やリーダーシップ・スタイルについて様々な角度でポイントを整理し、解りやすく理論を展開している。内容についてはここでは触れないが、組織マネジメントやセルフ・マネジメントを含め、自社の成長段階に合わせて、リーダーシップ発揮につながるヒントや管理者育成における問題解決への手掛かりが得られる内容ではないだろうか。

「リーダーシップ教室」(ダイヤモンド社出版 DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー別冊11月号)なるテーマのビジネス雑誌を手にした。ハーバード・ビジネス・スクール、ロンドン・ビジネス・スクール、スタンフォード経営大学院等の教授陣が「昇進の心得」「チームワークの心得」「モチベーションの心得」など、管理者に求められる能力やリーダーシップ・スタイルについて様々な角度でポイントを整理し、解りやすく理論を展開している。内容についてはここでは触れないが、組織マネジメントやセルフ・マネジメントを含め、自社の成長段階に合わせて、リーダーシップ発揮につながるヒントや管理者育成における問題解決への手掛かりが得られる内容ではないだろうか。 “またニートになりましたが、次のチャンレンジを捜します”。サッカーワールドカップ日本代表監督岡田武史さんから、こんな葉書が舞い込んだ。この葉書の絵柄は代表チームの喜びの表情、そしてそこに「人間万事塞翁が馬」と書かれている。

“またニートになりましたが、次のチャンレンジを捜します”。サッカーワールドカップ日本代表監督岡田武史さんから、こんな葉書が舞い込んだ。この葉書の絵柄は代表チームの喜びの表情、そしてそこに「人間万事塞翁が馬」と書かれている。

【グループ・グローバルな視点で人材育成をサポートする】当社が目指すグローバル化に向け、仕事に対する考え方、進め方を含め社員全員・会社全体がグローバルな視点にシフト(変化)していくことが重要だと思っています。グローバル人材とは、自らの考えをわかりやすく伝えるとともに、相手の立場を理解し、言語や価値観、考え方などの差異を乗り越えて、互いの強みを発揮して成果に繋げることができる人材だと思います。

【グループ・グローバルな視点で人材育成をサポートする】当社が目指すグローバル化に向け、仕事に対する考え方、進め方を含め社員全員・会社全体がグローバルな視点にシフト(変化)していくことが重要だと思っています。グローバル人材とは、自らの考えをわかりやすく伝えるとともに、相手の立場を理解し、言語や価値観、考え方などの差異を乗り越えて、互いの強みを発揮して成果に繋げることができる人材だと思います。 自分が思っていることや考えていることを相手に理解してもらうには膨大なエネルギーが必要である。日本には昔から「以心伝心」という言葉があるように多くを語らずとも理解してくれるだろう、といった風潮がある、しかし、変化が激しくスピード感がある現代のビジネス社会においては、言いたいことが正確に相手に伝わらないと成果にはつながらない。伝えないとコミュニケーションは成り立たないのである。

自分が思っていることや考えていることを相手に理解してもらうには膨大なエネルギーが必要である。日本には昔から「以心伝心」という言葉があるように多くを語らずとも理解してくれるだろう、といった風潮がある、しかし、変化が激しくスピード感がある現代のビジネス社会においては、言いたいことが正確に相手に伝わらないと成果にはつながらない。伝えないとコミュニケーションは成り立たないのである。