お客様の声にアトル様を掲載いたしました。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

お客様の声にアトル様を掲載しました。

2011年10月3日 月曜日今月の視点 2011年10月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2011年9月30日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

“TPP賛成!原発賛成!武器輸出賛成!”

2011年9月30日 金曜日 先日稲刈りが終わり、百姓の私は少し安堵している。今年、地区の農事実行組合の組合長の順番が回ってきた。行政と農協との双方からの「仕事」が委託されるのであるが、先般TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)反対の署名を集めることを依頼された。実は私は、TPP賛成である。「TPP賛成なんですが・・・」と言った途端、「日本の農業がどうなってもいいんですか!」、「食糧自給率が14%にさがるし、安全・安心な食糧が確保できませんよ!」「それでもあなたは実行組合長ですか、日本人ですか!」と罵声を浴びた。

また、街中で原子力発電所撤廃の署名を求められた。「原発賛成なんですが・・・」と言った途端、これまた「フクシマと同じような事故がおきてもいいんですか!」、「危険な放射能をあなたは容認するのですか!」「子供たちが被爆してもいいんですか」と詰問された。

「農業から日本を見るのではなく、日本から農業を見てはどうですか」。「日本は、世界の国々との交易によって成り立つ国であり、国内だけでは完結しない。より市場を広げ、経済基盤を強くする必要がある。農業も保護するのではなく、長期的には強い農業を目指し、魅力のある産業にしなければならない」と言いたい・・・。

「地震は天災だが、福島第一原発の事故は人災。人災ならば克服できる。今回のこの経験を科学化し、より高い技術で原子力平和利用の安全化を完成させるのが、日本の国際社会に対する責任である」。「確かに、村上春樹氏が述べたように効率重視の生き方からパンドラの箱を開けたのかも知れない。しかし、もしここで原発を捨て、原子力に関わる技術を捨てることになれば国家の損出である。原子力依存ではなく、エネルギーミックスとして原発は残し、国家レベルで原発のマネジメントを行うべきである」と言いたい。

杞憂するのは、論理もなく、議論もなく、魔女裁判のごとく、反論を認めない風潮である。しかも、国家観を伴わず単なる表層的な個人的な感情から、飛躍した結論に導くのは大変危険である。

「武器輸出賛成なのですが・・・」、さてさて、どんな罵声がとんでくるか・・・。

今月の視点 2011年9月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2011年8月30日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

“ 昨年の茄子と今年の茄子 ”

2011年8月30日 火曜日この頃「家庭菜園」が盛んになり、庭やベランダで、なかには土地を借りて野菜をつくる人が増えて来ました。私もその一人で、義母から引き継いだ畑で季節の野菜を育てています。 三年前に他界した義母は、長年農業に従事していて季節の新鮮な野菜を何種類も食卓に運んでくれ、私たち家族はそれを感謝しつつも当然のように食べていました。そして、その畑に今度は私が野菜をつくることに・・・

季節ごとにいろいろな野菜を作っていますが、「野菜つくり」は難しく、特に難しいのがナスです。-150x150.jpg)

昨年の茄子は、失敗でした。「野菜つくり」の本を買ってきて、一生懸命手入れしましたが、なかなか大きくなりません。見かねた隣のおばあちゃん(義母の友人で、野菜つくりの達人!)が、「枝を3本仕立てにして、下の方にある葉は全部取り除きなさい!」と。慌てて剪定し、三本仕立てにして、更に愛情を注ぎました。ようやく花が咲きました。しかし、小さなナスビのままで大きくなりません、またまたおばあちゃん「水や肥料を、もっともっとあげなさい!」。結局、硬くてくねくねと曲がったナスが数本採れただけでした。

今年の茄子は、まずまずでした。今朝も朝採りのナスを食べてきました。三本仕立てにして、肥料もたくさんあげて、水もふんだんにかけてあげました。長くて綺麗なナスがいっぱいできました、嬉しい!隣のおばあちゃんに、このナスを見せに行きましたが、何と何と彼女のナスは、長くて綺麗で太い。わたしのナスは細い・・・。成功までにはいたりません。しかし私的には“まずまずの出来”。来年こそは、長くて・綺麗で・太いナスを・・・。

そもそも‘茄子’の原産地はインドで花の色はうす紫色です。夏に採れる野菜なので「夏実(なつみ)」、それが次第に変化して「なすび」、それが省略されて「なす」になったとか。また茄子にまつわることわざも「親の意見と茄子の花は千に一つも無駄がない」とか「秋なすは嫁に食わすな」などがよく知られていますし、作り方のコツのことわざも幾つもあるようです。

自分で作るようになってわかったのですが、美味しい野菜はちゃんと理にかなって育てられているということ。そしてその理由が理解できるとこれまでの野菜作りも工夫のし甲斐があるし、きっと腕も上がるのでしょう!3年目にして野菜つくりも奥の深いものだと感心しました。少しずつこつを覚え来年はもっと立派な茄子が作れそうな気がします。 (原口佳子)

1-150x150.jpg)

今月の視点 2011年8月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2011年7月29日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

『Building Resilience ストレスをパワーに変える』

2011年7月29日 金曜日メンタルヘルスに問題を抱える正社員がいる職場は57%-。(労働政策研究・研修機構2010年9月~10月に従業員10人以上の民 間事業所1万4000ヶ所)に調査した結果である。また、心の問題を理由に、過去1年間に連続1か月以上休職、あるいは退職した正社員がいた事業所は全体の24%に上がる。その要因として、職場の人間関係や仕事の質、仕事の量などの影響が大きいと考えられる。そういう状況になる前に、社員のストレスを低減させ、モチベーションと生産性の高い職場づくりをする方法はないのであろうか。

職場環境の改善という方策もいろいろあるが、今回は社員自身がどうすれば良いか、を考えてみた。

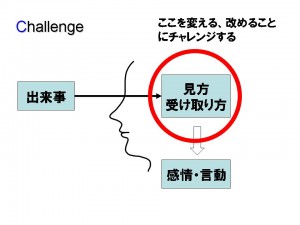

結論から言うと社員自身が“自分に起きた出来事の見方・受け取り方を前向きに変える”ことである。エリス・Aがいう“ABC”、同じ出来事でも本人の見方・受け取り方次第で受け取る感情が大きく違ってくるという理論がある。つまり多くの場合、起きた出来事がストレスになるか、ならないかはその人自身の感情が決定しているので、その見方・受け取り方をポジティブにするのである。

そのための具体的な方法としては次の3つである。

1.自分自身の特性を理解すること

人はそれぞれ考え方、価値観、人とのつながり、ストレス耐性‥、は違うのである。自分自身がどんなことに強く、どんなことに弱い かを理解することである。

2.ストレスに強い人から学ぶこと

ストレスに強い人の共通の特徴は、問題解決することと受け入れることを自分でコントロールできていることである。

3.チャレンジすること

自分自身の否定的な見方・受け取り方を肯定的に変える、物事に関する思い込みを改めるということにチャレンジすることである。 我々は多くのストレスと日々向き合わなければならない。どうせならストレスをパワーに変え、充実し た楽しい職場生活を過ごしたいものである。

た楽しい職場生活を過ごしたいものである。

もっと詳しくお知りになりたい方は、弊社プログラム

レジリエンス(回復力):Building Resilience をご覧ください。

(高山 有朋)