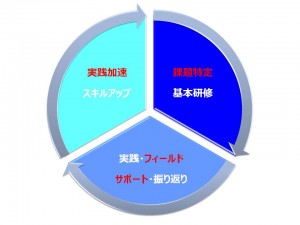

前回の解決への手掛かりでは、勝つ営業、成果の出る営業になるために、SPS『Sales Performance System』の概要を以下の通りご案内した。

①『課題の特定』・・SSR(営業スキル調査)を活用し、営業担当者や組織の傾向、問題や課題を特定する。

②『基本研修の実施』・・成果を上げる営業担当者は営業活動プロセスを理解していることと、

各プロセスにおける必要なスキルを修得している。その原理原則を学ぶ。

③『フィールドサポート(営業担当者の同行訪問)』・・営業担当者と一緒にお客さまを訪問する。

基本研修で学んだスキルと実践のギャップをフォローする。

④『実践加速』・・実践ケースに基づいて、営業活動と面談スキルのステップアップを行う。

この①~の繰り返すことで“行動変容”つながりパフォーマンス(言動品質)が上がる。

今回は特に②と③で気になる傾向を中心に“売る営業から選ばれる営業”を意識して考えてみたい。

②基本研修や③同行訪問を実施していると、実際の言動(ロールプレイングやお客様の前で示す言動)では、“商品やサービスを売る”傾向が強く出ることが目につく。具体的な例を挙げると、お客さまへの質問の場面が特に顕著である。商品やサービスに関する質問に集中し、その背景や組織、会社全体に関する関心(質問)には拡がらない。従って組織ニーズや真の問題に行き当らず、結果的に売る側都合=自分が売りたい商品とサービス、の提案になってしまいヒット率が上がらない。私のビジネスの例を挙げれば、“研修ニーズなんかない、しかし、営業力を強化したい、というニーズはある”(“研修”に関する質問ばかりしていても、本来の問題に辿り着かない)ということである。お客様が“何故、どうして、何に困っているのか・・・”、関心を拡げ、質問によってその背景にある問題や課題を掴むことができれば、お客様側の問題解決につながる提案となり、ヒット率も上がってくる。

組織では売上目標が掲げられており、数字を達成するために売りたがる言動になることは容易に想像できるし、営業スタイルが“売る営業からお客さまに選ばれる営業”に突然変わることが難しいことは理解できる。そのような意味でも、①~④を繰り返すことや基本研修のステップアップ、自分では気づいていないところを同行訪問でのタイムリーなフィードバックによって学ぶことができる。徐々に営業スタイルが変わり、お客様の反応の変化に気づき、成果につながることが実感できるようになると思われる。

“お客さまから選ばれる”営業となるためには、お客様の立場に立った営業活動プロセス「信頼の確立」「問題の共有」「提案の説明」「不安の解消」を理解し、各プロセスで必要なスキル(例:関心を引く、信頼の要素、質問、不安解消のステップ)をとことん実践することである。

“勝つ営業とは何に勝つ?” それは競合に勝つ=お客さまから選ばれることである。

営業担当者の言動品質=パフォーマンスをエンドレスに上げていくSPSの展開、これからの営業力向上には欠かせないシステムではないでしょうか。

(パフォーマンス・コンサルタント 菊池政司)