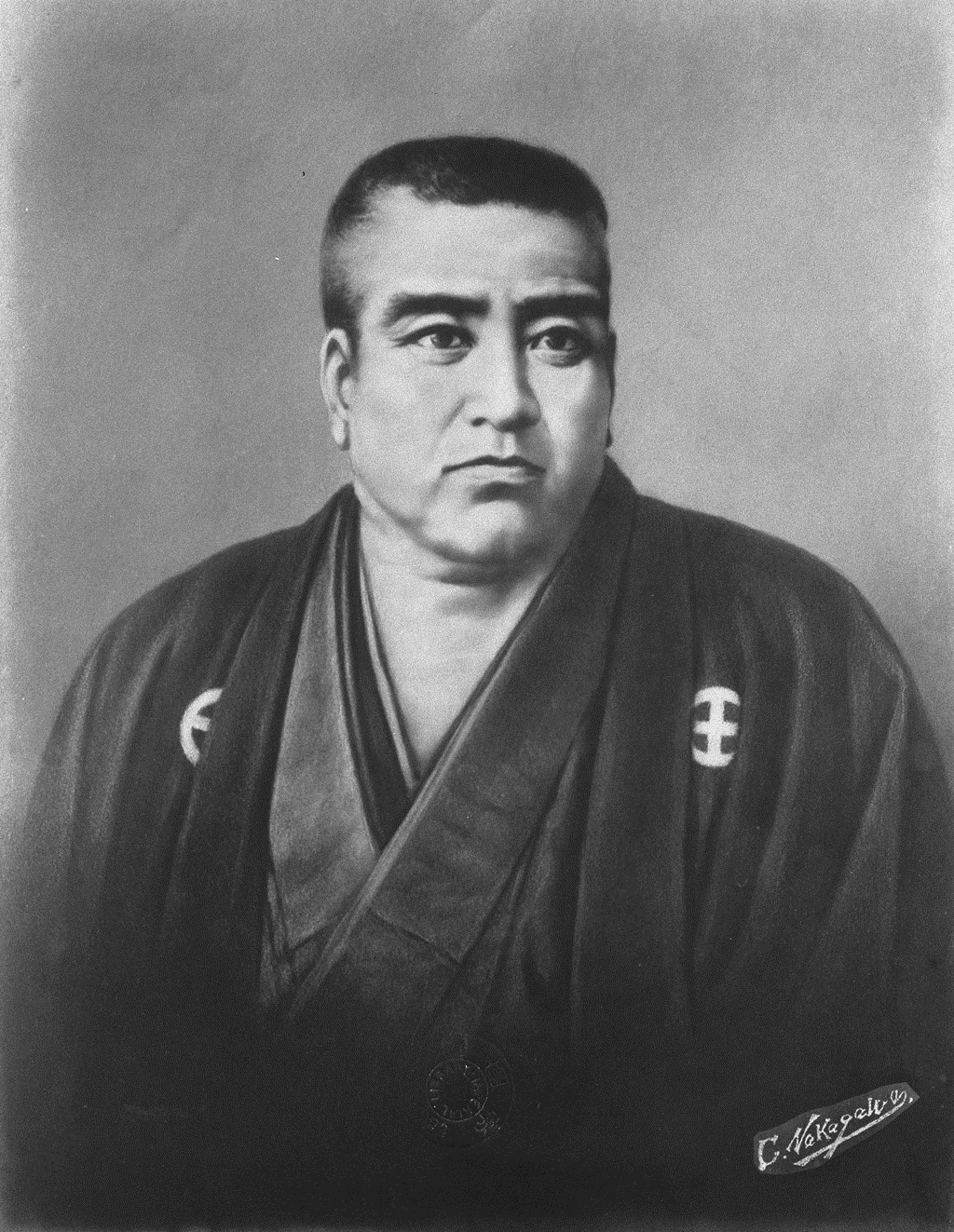

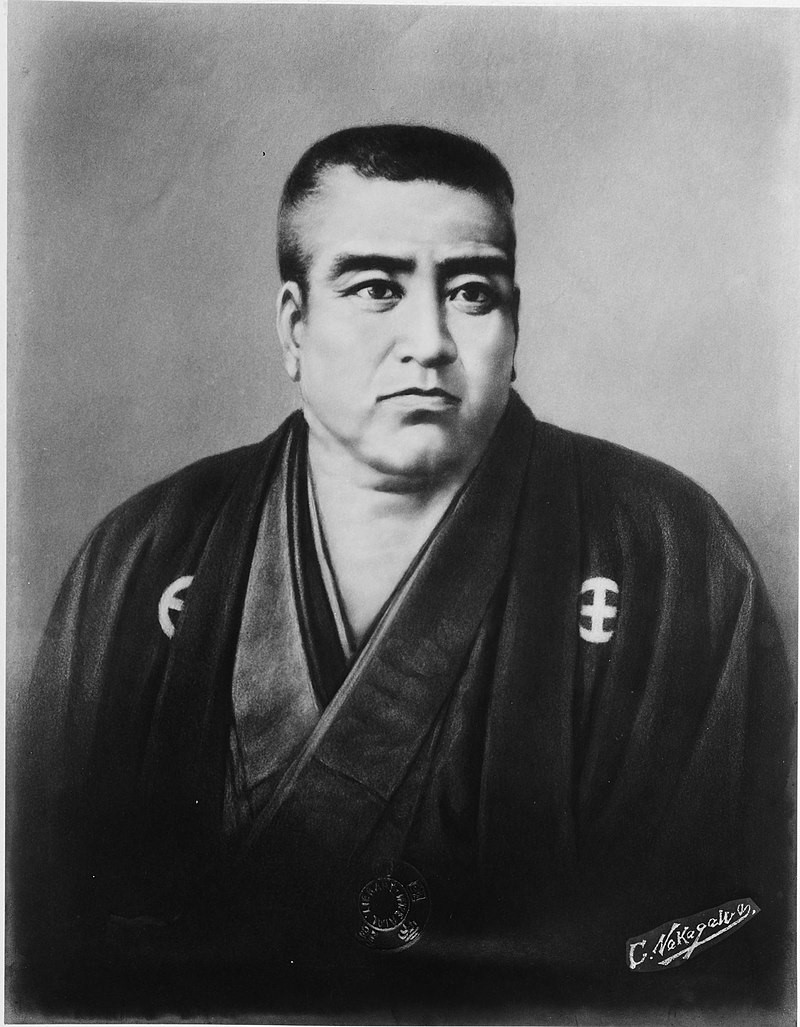

先般、西郷隆盛の六代後の子孫の方と食事をした。有能なビジネスマンであり、ビオラとチェロの演奏家でオーケストラの一員として全国を飛び回る多才で多用な方である。彼から「西郷家二十四日会」幹事という名刺をもらった。西郷隆盛が鹿児島の城山で亡くなった九月二十四日に因み、毎月二十四日に西郷家一族が集うそうである。時折、島津家当主もご参加とのこと。

「児孫のために美田を買わず」。これは西郷隆盛の遺訓として最も有名なものの一つである。西郷は言う、“人間というものは苦しい経験を何度も味わってこそ、志が堅くなる。男たるものは、瓦となって長生きするよりも、玉となって砕けるべきだ。そういう時がある。私の家の家訓を知っているか?子孫のために絶対に美田を買わない。つまり、財産は残さないというのがそれだ”と。

これには二つの意味があるように思う。一つは、人間は何度も苦しまなければだめだ、大きな苦難があってこそ、その志が強固になる、という意味。これは、西郷が二回の島流し(奄美大島、徳之島・沖永良部島)にあったこと。島津斉彬のための京都工作をしたが失敗し、同志であった月照と一緒に鹿児島に逃げて、しかも海の中に飛び込み自分は助かり、月照を死なせてしまったこと等、自身の経験からきている。

もう一つの意味は、裕福な環境でのうのうと育ったのでは、自己の人生を切り拓こうとせず主体的に生きようとなしない。まして、人間の心の機微がわからず、私利私欲に走り、志など到底持てない。と

親として、わが子に幸せになって欲しいと思うのは当然である。特に母親は、その慈愛からわが子を慈しみ少しでも裕福な環境を残したいと思うであろう。しかし、父親は義愛である。しっかりとした社会性を身につけさせる。まして、リーダーとして育てるならば「児孫のために美田を買わず」、時として苦難を与え、「放勲欣明、文思安安」を目指させる!