こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

投稿者のアーカイブ

今月の視点 11月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2015年11月2日 月曜日2015年11月 『練習、練習また練習で思考力と説得力を向上する』

2015年11月2日 月曜日2015年度プロ野球、福岡ソフトバンクホークスが他を寄せ付けない圧倒的勝利でシーズンを終了した。地元福岡の球団や福岡出身の選手が活躍することは素直に嬉しいことである。就任1年目の工藤監督は、基本的には「練習はウソをつかない」という考え方だそうだ。「大舞台で緊張しない選手はいない。そこで普段の力が発揮できるかが課題」。その解決策は手を抜かない徹底的な練習、すなわちどういう状況であろうが「完璧な準備をする」ということである。

ビジネスにおいて完璧な準備をすることはなかなか難しいことである。しかし、ビジネスの中では報告や説明、お客さまへの提案等あらゆる場面において準備が必要なことが当たり前であり、準備次第では大きく成果に影響することになる。そこで“練習=習慣化する”というように考えてみてはどうだろうか。よく仕事ではコミュニケーションという表現を使うが、コミュニケーションの殆どは相手を“説得”するためのものである。説得とは自分の考えが相手に理解されることであり、サービスや提案が受け入れられることになる。あるビジネススキルを使ってとことん練習、つまり習慣化することで、お客様の前でも落ち着いて普段通りの説得(プレゼンテーション)ができるようになれば成果も期待できる。

その説得力を上げるビジネススキルのポイントは3点で、

1.明確さ 2.簡潔さ 3.インパクト である。

まず、1点目の「明確さ」であるが、「何を話すか」を明確に決め、これから話すポイントを予告することである。次に「簡潔さ」、これは話す内容を3点に絞り1つのことをダラダラと話さないようにする。最後に「インパクト」、話の全体像に構造を持たせて、実際に提示することでインパクトのある表現につながる。

特に重要なポイントは3点に絞る点であるが、話し手は思考力のトレーニングにもなる。聴き手にとっては、話の内容にリズム感がでて記憶に留まりやすいし、さらに十分に知らないことを聞く内容で記憶に残る限度は3つとも言われている。

この3点に絞り込み、話に構造をもたせるための武器として、6つの道具がある。詳しくはビジネススキルプログラム「考えをまとめるスキル・説得するスキル」で紹介している。6つの道具を使って“練習、練習また練習”で思考力、説得力の向上に役立ててみてはいかがでしょうか。

そういえば先日、長嶋茂雄氏が巨人軍の新監督に期待することは3点・・・。さすがミスターです。

パフォーマンス・コンサルタント 菊池 政司

今月の視点 10月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2015年10月1日 木曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2015年10月 『長州ファイブ・薩摩スチューデントと英国人科学者』

2015年10月1日 木曜日幕末、鎖国の禁を破り命を賭して英国に密航した日本の若者たちがいる。「長州ファイブ」と言われる井上聞多(馨)、山尾庸三、野村弥吉(井上勝)、伊藤俊輔(博文)、遠藤勤助の長州藩士と、「薩摩スチューデント」と言われる新納久脩、松木弘安(寺島宗則)、五代友厚に率いられた総勢19名の薩摩藩士である。

1853年の黒船来航以来日本国中に尊皇攘夷の嵐が吹き荒れ、井上聞多も伊藤俊輔も長州版攘夷派の中心メンバーであった。その井上、伊藤たち5人が長州藩そのものの近代化、富国強兵を図るために自分たち自身が“生たる器械”になるべく藩主の命で渡航したのである。彼らが横浜港を出たのは1863年6月27日。驚くべきことにその二日前の6月25日、長州藩は下関海峡を航海中の米国商船を砲撃し、攘夷を実行している。翌1864年8月その英仏米蘭の報復を受け(馬関戦争)を受け、改めて、西欧文明の実際に触れ、攘夷の愚かさを悟らされる。

薩摩もまた、1862年に生麦で英国人4名を殺傷し、その報復で翌1863年8月15日鹿児島が砲撃を受けた、薩英戦争である。この敗戦を通して西欧文明の威力と攘夷の愚かさを改めて認識し、富国強兵を第一義として開国への道を歩み始めた。そして、和議の場で賠償金の支払いに応じるとともに、留学生受け入れの斡旋を依頼したのである。

長州ファイブ、薩摩スチューデントを指導し、彼らを目覚めさせ学ばせたのがアレキサンダー・ウイリアム・ウイリアムソンという英国の科学者である。彼は、この日本の若者達に学問を教えたのではない。実践的な科学を学ばせ習得させ、実際の工場や鉄工所・印刷所、造船所や軍港を見せて、祖国の近代化に役立つ考え方と技術を身につけさせた。「異質の調和」を生涯の理念とするウイリアムソンは、夫人のキャサリンとともに彼らをまるで家族のように愛し、世話をし、生活の中から「西欧の神髄」を感じさせ、長州藩士・薩摩藩士を「ニッポン人」に変え、国家意識の中から祖国の近代化のための具体策を思い描かせた。まさに、ウイリアムソンは「日本の恩人」と言えるのではなかろうか。

薩摩スチューデントの中で最年少は13歳の磯永彦助である。彼は、日本には戻らず、英国から米国に渡りカリフォルニアで葡萄栽培をはじめた。彼こそが、後にカリフォルニアのワイン王(バロンナガサワ)と呼ばれた長沢鼎である。

ラーニング・システムズ株式会社

代表取締役社長 高原 要次

今月の視点 9月 「くつろぎの空間」を更新しました。

2015年9月1日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

2015年9月 * 宝の思い出 *

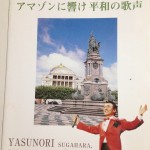

2015年9月1日 火曜日先月8月4日、「歌手の菅原やすのりさんが、急性骨髄性白血病で死去しました」というニュースが耳に入って来ました。目に浮かんだのは、ブラジルでご一緒した時の温かい笑顔と、力強くそして優しく包み込むような歌声、そして旅の楽しみ方を教えてもらったことです。

歌手“菅原やすのり”に初めて会ったのは、今から16年前の1999年11月。

日本人がアマゾンへ移住して70年の歴史を刻む記念すべき祭典に合わせ、世界を舞台に活躍する“菅原やすのり”さんが、『すがわらやすのり アマゾンに響け平和の歌』親善コンサートを開く事になった時、訪問団一行とご縁があり、渡伯しました。コンサート会場はブラジル北部にあるマナウスという都市と、同じくブラジル北部の日本人入植地としては最も歴史が古く、多くの日系人が住む町として知られるトメアスーの二ヶ所でした。

“菅原やすのり”さんとは、コンサートだけではなく、コンサート開催日までの時間を関係者の方との食事会や、観光などでご一緒させていただきました。お土産屋がたくさん並ぶ中を菅原さんについて行くと、結構いろいろと買っていかれるのです。そしてそれを自分の首にかけたり、指輪をしたり、帽子を買った時はそれをかぶって歩きだします。とてもお似合いです。私たちにも「どうぞ」とプレゼントして下さいました。多くの外国を経験されてる有名人は、何を買うものはないものと思っていましたので、意外でした。「僕は家に持って帰るのではなく、旅を楽しむ為に、いつもこうやっているのですよ。そのほうが楽しいでしょう?!」この時以来、私も真似るようになりました。

“菅原やすのり”さんとは、コンサートだけではなく、コンサート開催日までの時間を関係者の方との食事会や、観光などでご一緒させていただきました。お土産屋がたくさん並ぶ中を菅原さんについて行くと、結構いろいろと買っていかれるのです。そしてそれを自分の首にかけたり、指輪をしたり、帽子を買った時はそれをかぶって歩きだします。とてもお似合いです。私たちにも「どうぞ」とプレゼントして下さいました。多くの外国を経験されてる有名人は、何を買うものはないものと思っていましたので、意外でした。「僕は家に持って帰るのではなく、旅を楽しむ為に、いつもこうやっているのですよ。そのほうが楽しいでしょう?!」この時以来、私も真似るようになりました。

アマゾン川で捕られた魚が並ぶ「中央マーケット」を見物したり、そしてそのアマゾン川で一緒にピラニア釣りを楽しんだものですから、私も緊張がほぐれ、移動する機中で隣になった時は、菅原さんがいつも考えている事や、コンサート活動の話を、たくさん楽しく聞く事が出来ました。このブラジルでの滞在は、私の宝です。

“菅原やすのり”氏は1945年生まれ。早稲田大学建築学科を卒業されていますが、学生時代からアメリカに渡り歌手活動を始められたようです。そして「世界の人々の心を歌で結んで平和な地球を作りたい」との願いで、ニューヨーク国連本部をはじめ、難民キャンプなど世界80ヶ国以上でコンサート開催されました。勿論日本国内でも「長崎の鐘平和コンサート」を初め、

たくさんの場所で歌い続けてこられました。1981年に文化庁芸術祭優秀賞を受けられています。

今も観光地を訪れてお土産を買う機会があるときは、周りに差し上げるお土産とは別に、そこでしか手にいれる事ができない小物を最低1個買って、身に着けたり、すぐ使うようにしています。日本でも何回かコンサート会場に伺って挨拶させていただいたのに、もうあの歌声も直接聞く事が出来なくなりました。いらっしゃらないのが不思議です。

(原口佳子)

ラーニング・フォーラム2015 “覚悟の経営” ご報告

2015年8月21日 金曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

今月の視点 8月 「解決への手掛かり」を更新しました。

2015年8月3日 月曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら

知識型から行動変革型の人材を育成する

2015年8月3日 月曜日8月に入り、九州北部もようやく梅雨明けした。子どもたちは夏休みも本番で、通勤途中には眠たそうな眼をこすってラジオ体操に参加する小学生とすれ違うことが多くなった。

私的な話になるが、我が家の子供たちは、来年、大学・高校とW受験を控える。夏休み返上で、夏期講習や夏合宿と、周りから見ても“大丈夫か”と思えるようなボリュームのテキストを毎日こなしている。“知識の詰め込みや丸暗記で果たしていいものか?”と考えてしまうが、現行の“知識偏重型”の入試制度を乗り切らなくてはならない。現在、日本では大学入試改革が議論されている。2020年度から実施が予定されている新テスト「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」には、残念だが我が家の2人には間に合わない。徐々に入試制度も人物重視型へと移行しつつあるが、まさに、現状は“知識偏重型”のカリキュラムである。

組織においてはどうだろうか。社会人になれば、知識は当然必要であるが、それだけでは組織人としては十分には通用しない。知識を知恵に変え、ものの見方を変え、さらに行動が変わらなければ、“学習している”とは言えないし、周りへの影響力もさほど大きくはならない。“知っていることとできることは違う”組織人では“できる”ことが重要であり、知識がいくらあっても、周りからの評価は、知識に対してではなく、その行動もしくは結果に対してである。

そのような環境の中で“行動変革型の人材を育てよう!”と、研修を企画・実施しても、時間の経過とともにその効果が徐々に薄れ、元の状態に戻ってしまい、結局、知識型から脱しきれない、そんな悩みを抱える組織も多いのではないだろうか。

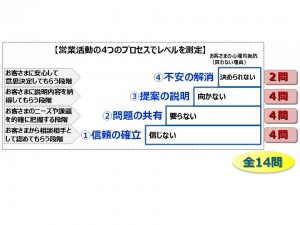

弊社では、あるお客様の営業担当者の行動を変える(スキルアップする)ために、アセスメントとスキル研修を組み合わせたカリキュラムを実施し、徐々に成果が出始めている事例が出ている。以前にも紹介したが、「営業スキル調査(SSR)」で営業担当者のBehavior(言動)の品質を測定し、その担当者の営業スキルがどの程度望ましいレベルに到達しているか、現状のレベルと課題を特定する。その課題を解決する方法としてスキル研修を結び付け、とことん練習する。営業担当者の普段の言動レベルを図ることは、同行訪問で確認することもできるが、現実、上司も忙しい環境の中ではなかなか難しい。

アセスメントを効果的に活用することで、具体的な問題点が見つかり、営業担当者が自覚することでパフォーマンス向上の動機づけにもつながってくる。そうなれば、研修そのものが知識型(勉強スタイル)で終わることなく、必然的に実践をイメージした行動変革型に変わるのではないだろうか。

SSR「営業スキル調査」(アセスメント)やスキル研修、成果検証を組み合わせた、行動変革型のカリキュラム、是非、お試しください。

パフォーマンス・コンサルタント

菊池 政司

今月の視点 7月 「LEARNING SHOT」を更新しました。

2015年6月30日 火曜日こちらからご覧いただけます。 >>詳しくはこちら